Entwicklung und Standardisierung in der Schweiz

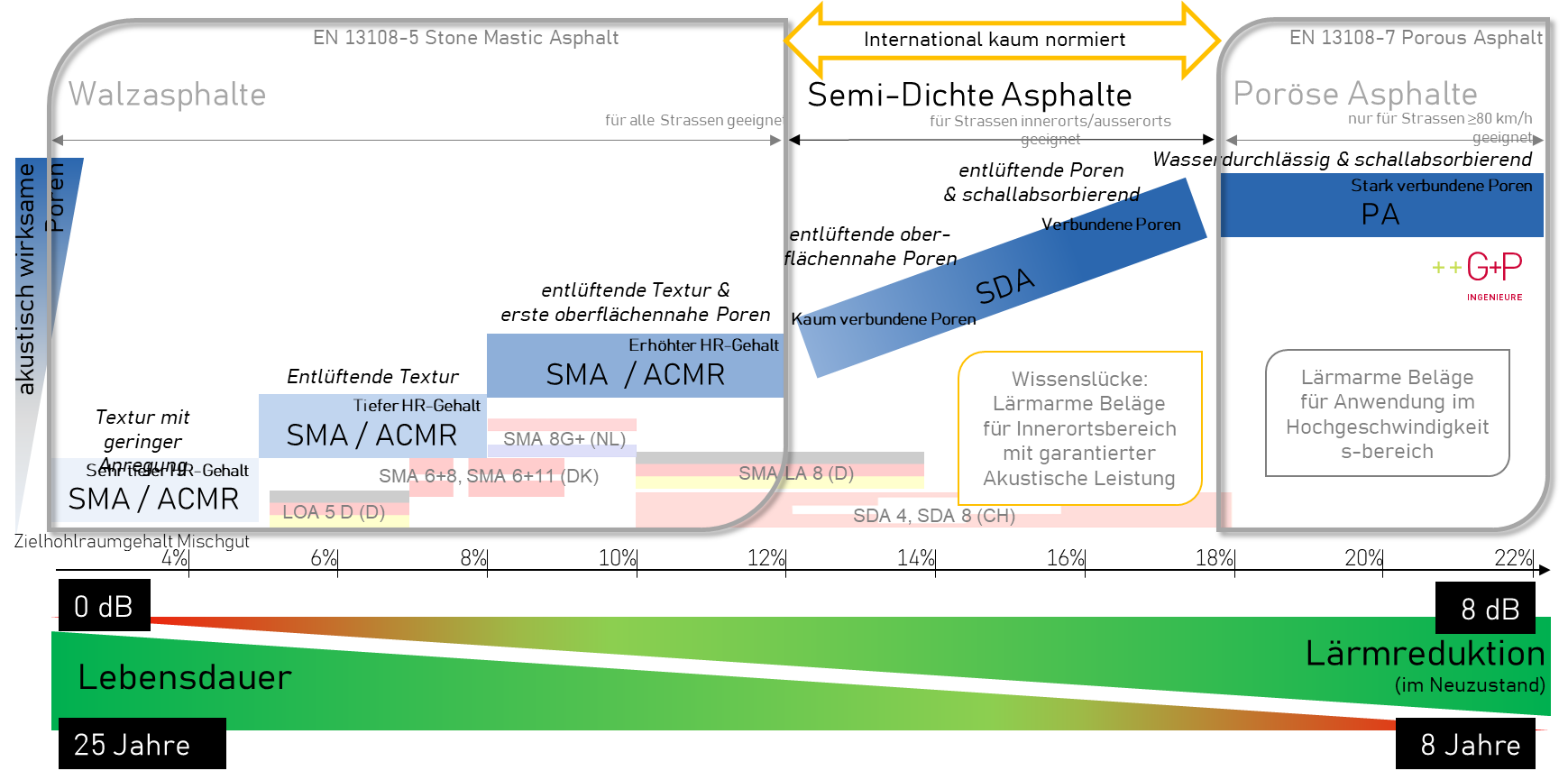

Mehr als fünf Jahrzehnte Forschung haben in der Schweiz zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung lärmarmer Strassenbeläge geführt. Während offenporige Asphalte den Grundstein für lärmmindernde Belagstechnologien legten, gelang mit der Entwicklung semidichter Asphalte (SDA) ein entscheidender Fortschritt in Richtung nachhaltiger und langlebiger Lösungen. Heute gelten SDA-Beläge – insbesondere der Typ SDA 4 – als bewährte Standardmassnahme zur Reduktion von Verkehrslärm im innerstädtischen Bereich. Mit über 2500 realisierten Einbauten belegen sie ihren hohen praktischen Nutzen und ihre etablierte Rolle im Schweizer Lärmschutz.

Die fortlaufende Anpassung technischer Normen und die Optimierung der Mischgutrezepturen zeigen, dass auch künftig eine Balance zwischen akustischer Wirksamkeit, mechanischer Beständigkeit und Wirtschaftlichkeit angestrebt wird. Ziel bleibt es, den optimalen Hohlraumgehalt zu bestimmen, der bei möglichst geringer Porosität eine maximale Lärmminderung und Lebensdauer gewährleistet.

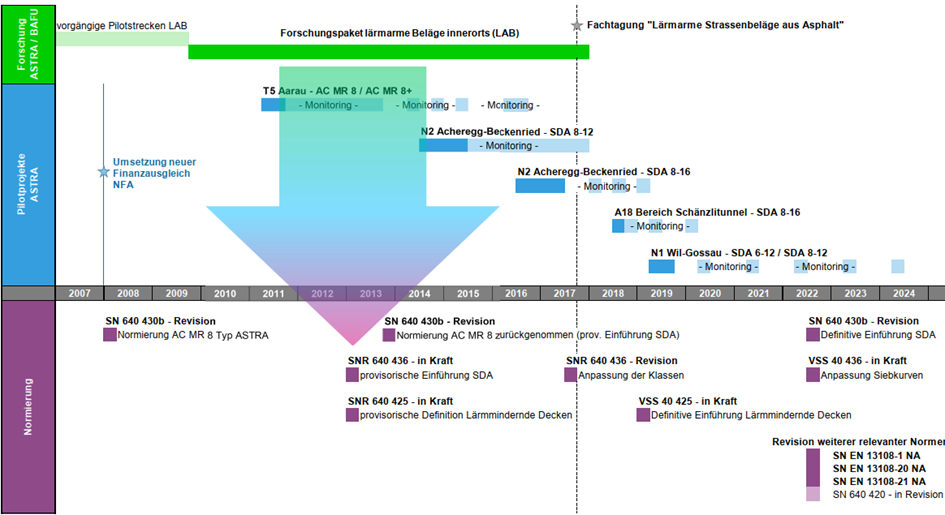

Die Normierung von SDA begann 2013 mit der SNR 640 436 (VSS, 2015), die gleichzeitig mit der Norm SNR 640 425 (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, 2019a) erarbeitet wurde, in der die akustischen Leistungsanforderungen für lärmarme Beläge festgelegt wurden. Auf Grundlage der Rückmeldungen aus der Praxis wurde die Norm 2015, 2019 und 2021/2022 aktualisiert (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, 2022d).

Normengeschichte SDA von ASTRA (Würmli, 2023)1

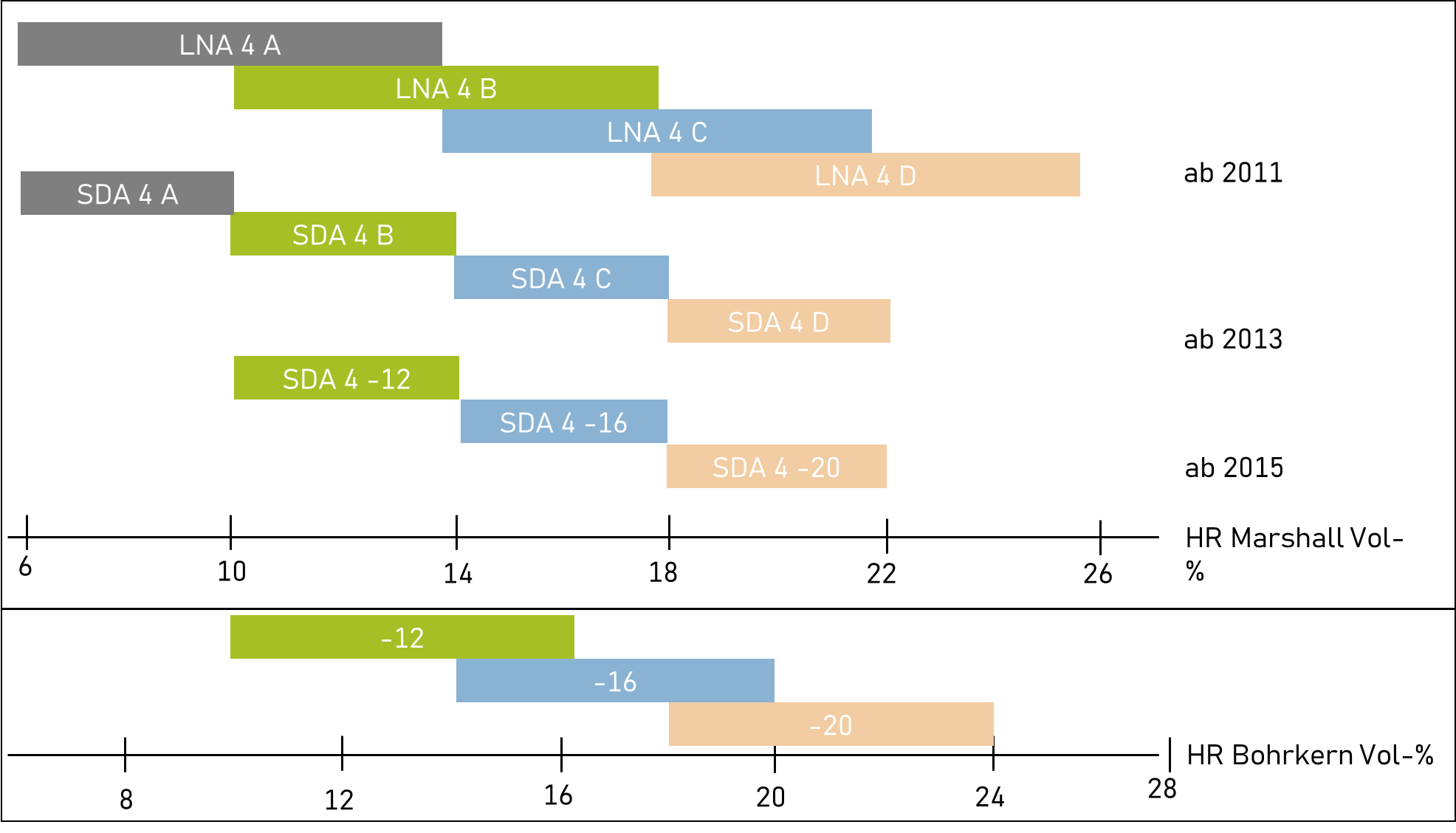

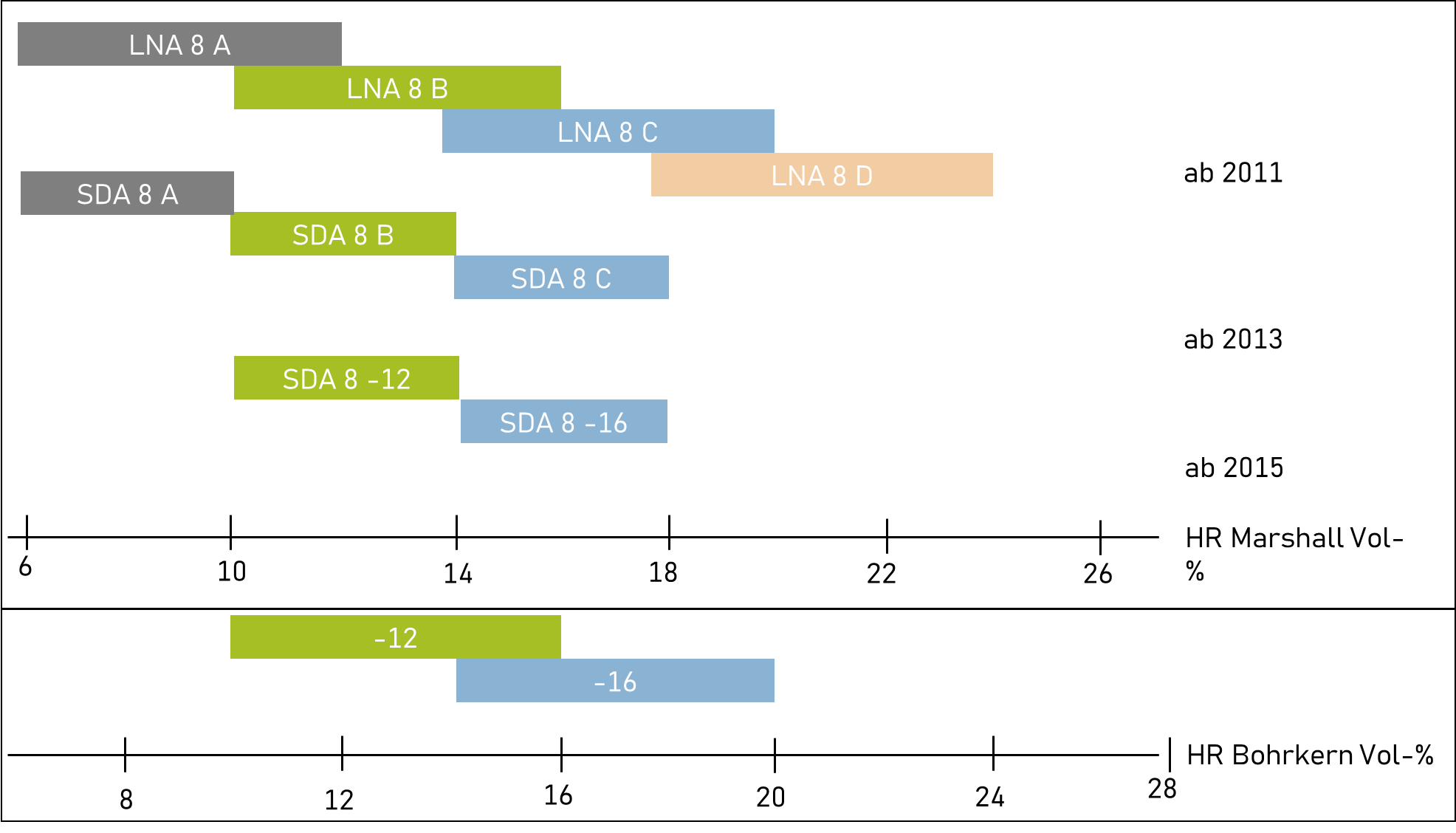

In den SN Normen wurden die Bezeichnungen der semidichten Mischgutsorten während den letzten Jahren angepasst. Auf den Begriff LNA (Low Noise Asphalt) folgte SDA (semidichte Asphalte) mit den Typen A, B, C, und D. Später wurden die SDA neu mit einem Hohlraumbereich klassiert (z.B. SDA 4-12).2

Historie der Bezeichnung von SDA 4 Belägen (Quelle: Grolimund+Partner AG)

Historie der Bezeichnung von SDA 8 Belägen (Quelle: Grolimund+Partner AG)

SDA im Kontext der Asphaltnormierung (Quelle: Grolimund+Partner AG)

Erfahre mehr über die Geschichte der SDA Beläge

Seit den 1970er-Jahren wird in der Schweiz intensiv an der Entwicklung lärmmindernder Strassenbeläge geforscht, um die zunehmenden Belastungen durch Strassenverkehrslärm zu reduzieren. Ziel dieser Forschungsarbeiten war es, eine optimale Balance zwischen akustischer Wirksamkeit, mechanischer Beständigkeit und Verkehrssicherheit zu erreichen. Zu den wichtigsten Ansätzen zählen offenporige Asphalte sowie optimierte Beton- und semidichte Asphaltbeläge.

Ein wesentlicher Meilenstein wurde 1972 mit dem erstmaligen Einsatz eines offenporigen Asphalts auf einer Flughafenpiste in der Schweiz erreicht. In den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren fand diese Technologie zunehmend auch Anwendung auf regulären Strassen. Im Jahr 1982 initiierte die ETH Zürich eine umfassende Studie, in der an 17 Standorten offenporige Beläge mit Hohlraumgehalten zwischen 14 % und 21 % untersucht wurden (Isenring, Köster & Scazziga, 1990). Die Ergebnisse zeigten, dass diese Beläge bei hohen Fahrgeschwindigkeiten eine deutliche Lärmreduktion bewirkten, während ihr Nutzen im innerstädtischen Bereich begrenzt blieb.

Herausforderungen und Grenzen offenporiger Asphalte

Ein gravierendes Problem stellte die begrenzte Haltbarkeit offenporiger Asphalte dar. Der Einsatz von Sand zur Enteisung führte zu einer raschen Verstopfung der Poren, wodurch die akustische Wirksamkeit erheblich beeinträchtigt wurde. Nach einer Nutzungsdauer von fünf bis sechs Jahren mussten viele dieser Beläge ersetzt werden. Diese Erfahrungen machten deutlich, dass neben der akustischen auch die mechanische und witterungsbedingte Beständigkeit stärker berücksichtigt werden musste. Entsprechend verlagerte sich der Fokus der Forschung zunehmend auf Fragen der Langzeitperformance, der Materialzusammensetzung sowie auf den Einfluss klimatischer Bedingungen auf die akustische Dauerhaftigkeit.

Zudem rückten wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund. Trotz der hohen Anfangswirkung in der Lärmminderung wurde die Wirtschaftlichkeit offenporiger Asphalte aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer kritisch diskutiert. Dies führte zur Suche nach alternativen Konzepten, die eine nachhaltige Lärmminderung mit einer verbesserten Dauerhaftigkeit kombinieren konnten.

Technologische Entwicklungen in den 1980er- und 1990er-Jahren

Die Weiterentwicklung lärmmindernder Beläge in den 1980er- und 1990er-Jahren war eng mit Fortschritten in der Bindemitteltechnologie verbunden. Insbesondere der Einsatz von polymermodifiziertem Bitumen (PmB) eröffnete neue Möglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit der Beläge gegenüber Alterung und mechanischer Beanspruchung zu erhöhen. Auf dieser Grundlage entstanden die sogenannten semidichten Asphalte (SDA), die sich als besonders geeignet für den Einsatz im innerstädtischen Bereich erwiesen. Sie verbinden eine wirksame Lärmminderung mit einer deutlich höheren Lebensdauer im Vergleich zu offenporigen Systemen.

Entwicklung und Etablierung semidichter Asphalte (SDA)

In den 1990er-Jahren konzentrierten sich Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zunehmend auf lärmarme Beläge, die auch bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten und innerstädtischen Bedingungen wirksam bleiben. Während frühe Ansätze auf dichten Belägen mit optimierter Oberflächentextur beruhten, zeigte ein 2003 vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) und dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) initiiertes Forschungsprojekt, dass semidichte Asphalte (SDA) mit mittlerem Hohlraumgehalt die effektivste Lösung darstellen (Pestalozzi, Grolimund & Angst, 2004). Diese Beläge ermöglichen eine signifikante Lärmminderung und weisen zugleich eine hohe mechanische Beständigkeit auf (Angst et al., 2008).

Die akustische und mechanische Leistungsfähigkeit von SDA-Belägen hängt in besonderem Masse von der Abstimmung zwischen Bindemittel, Kornstruktur und Verdichtungsgrad ab. Untersuchungen zeigten, dass durch gezielte Anpassung dieser Parameter sowohl die Haltbarkeit als auch die akustische Wirksamkeit verbessert werden können. Für viele Schweizer Kantone boten SDA-Beläge somit eine kosteneffiziente und technisch robuste Lösung zur Minderung von Verkehrslärm im Siedlungsraum.

Standardisierung und Praxisanwendung

Zwischen 2011 und 2016 wurden SDA-Beläge im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprogramms von BAFU und ASTRA an 15 Standorten in der Schweiz systematisch untersucht. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse erfolgte 2015 die erstmalige Standardisierung durch die VSS-Norm 40 436 (VSS, 2015). Diese Norm präzisierte Anforderungen an Zusammensetzung, Herstellung und Einbau, was die schweizweite Einführung von SDA-Belägen und eine einheitliche Qualitätssicherung ermöglichte.

Weitere Untersuchungen – u. a. durch Bühlmann et al. (2017) – befassten sich mit der akustischen Langzeitwirkung und der Variabilität der Performance zwischen verschiedenen Standorten. Auf dieser Basis wurden zusätzliche Material- und Einbauparameter identifiziert, die zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit und akustischen Stabilität beitrugen. Die daraus resultierende Überarbeitung der VSS-Norm im Jahr 2022 definierte neue Bemessungskriterien zur Optimierung des akustischen Langzeitverhaltens (VSS, 2022d).