Entwicklung und Standardisierung in der Schweiz

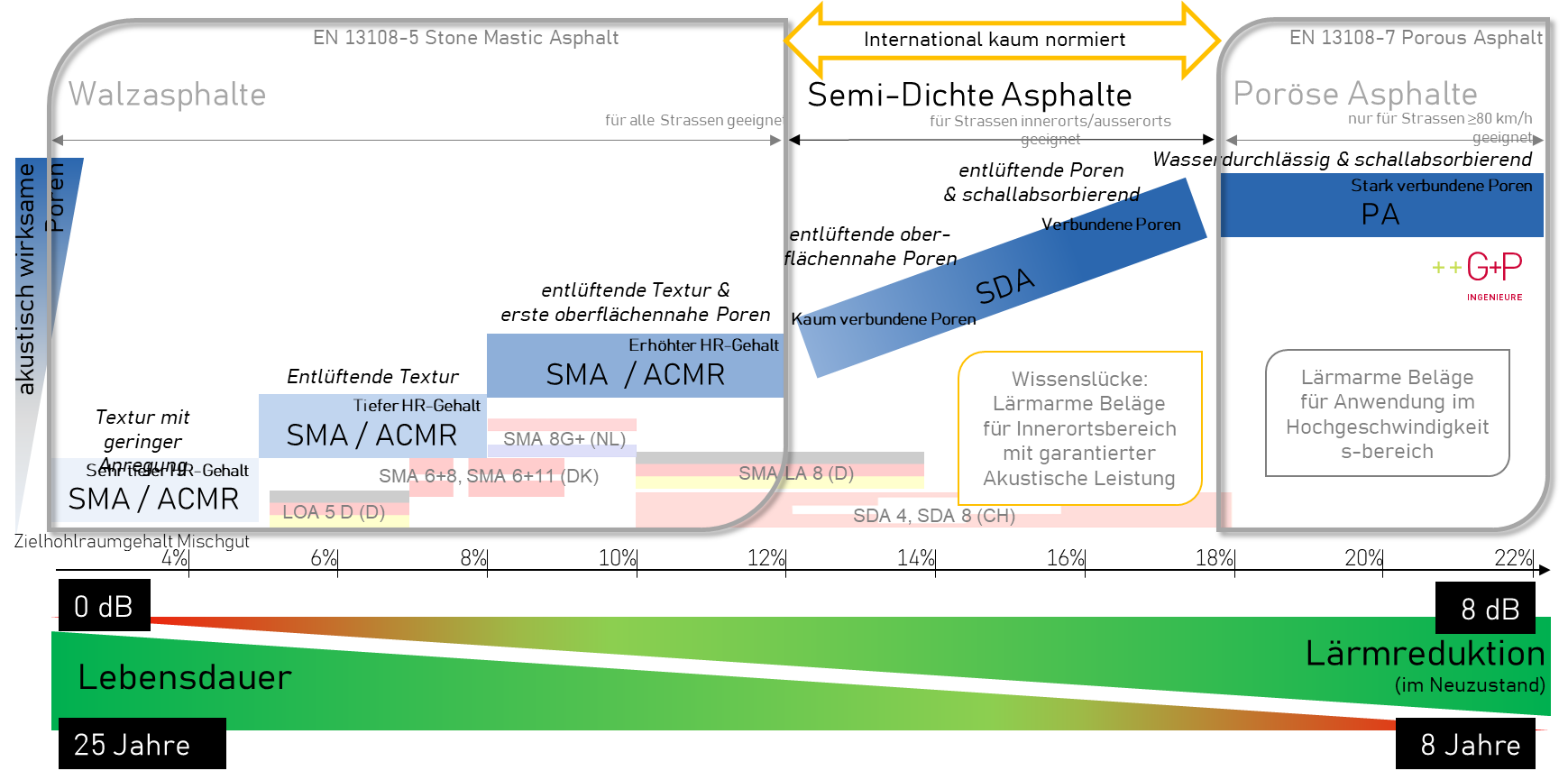

Die Suche nach einem dauerhaften lärmarmen Strassenbelag hat in der Schweiz zur Entwicklung von SDA geführt. Dies entspricht den sich ständig weiterentwickelnden Normen für Zusammensetzung, Herstellung und andere technische Anforderungen, die in diesem Kapitel beschrieben werden. Die Grundlage für die akustische Leistung von SDA ist der höhere Hohlraumgehalt, welcher jedoch die mechanische Beständigkeit verringert. Aus diesem Grund muss ein Kompromiss zwischen Lärmreduktion, Hohlraumgehalt und Nutzungsdauer gefunden werden.

Ziel ist es, den optimalen Bereich (möglichst geringer Hohlraumgehalt bei möglichst grosser Lärmminderung) zu eruieren und die Rezepturen dementsprechend auszulegen.

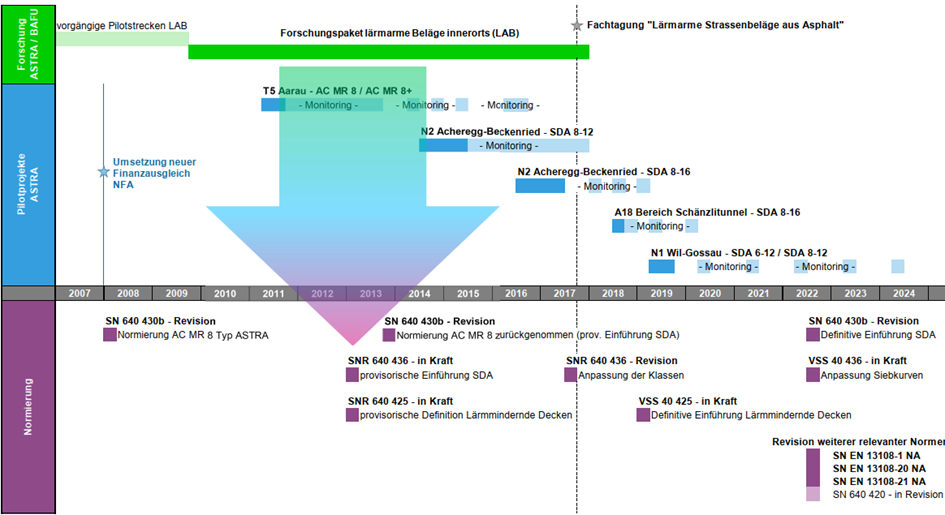

Die Normierung von SDA begann 2013 mit der SNR 640 436 (VSS, 2015), die gleichzeitig mit der Norm SNR 640 425 (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, 2019a) erarbeitet wurde, in der die akustischen Leistungsanforderungen für lärmarme Beläge festgelegt wurden. Auf Grundlage der Rückmeldungen aus der Praxis wurde die Norm 2015, 2019 und 2021/2022 aktualisiert (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, 2022d).

Normengeschichte SDA von ASTRA (Würmli, 2023)1

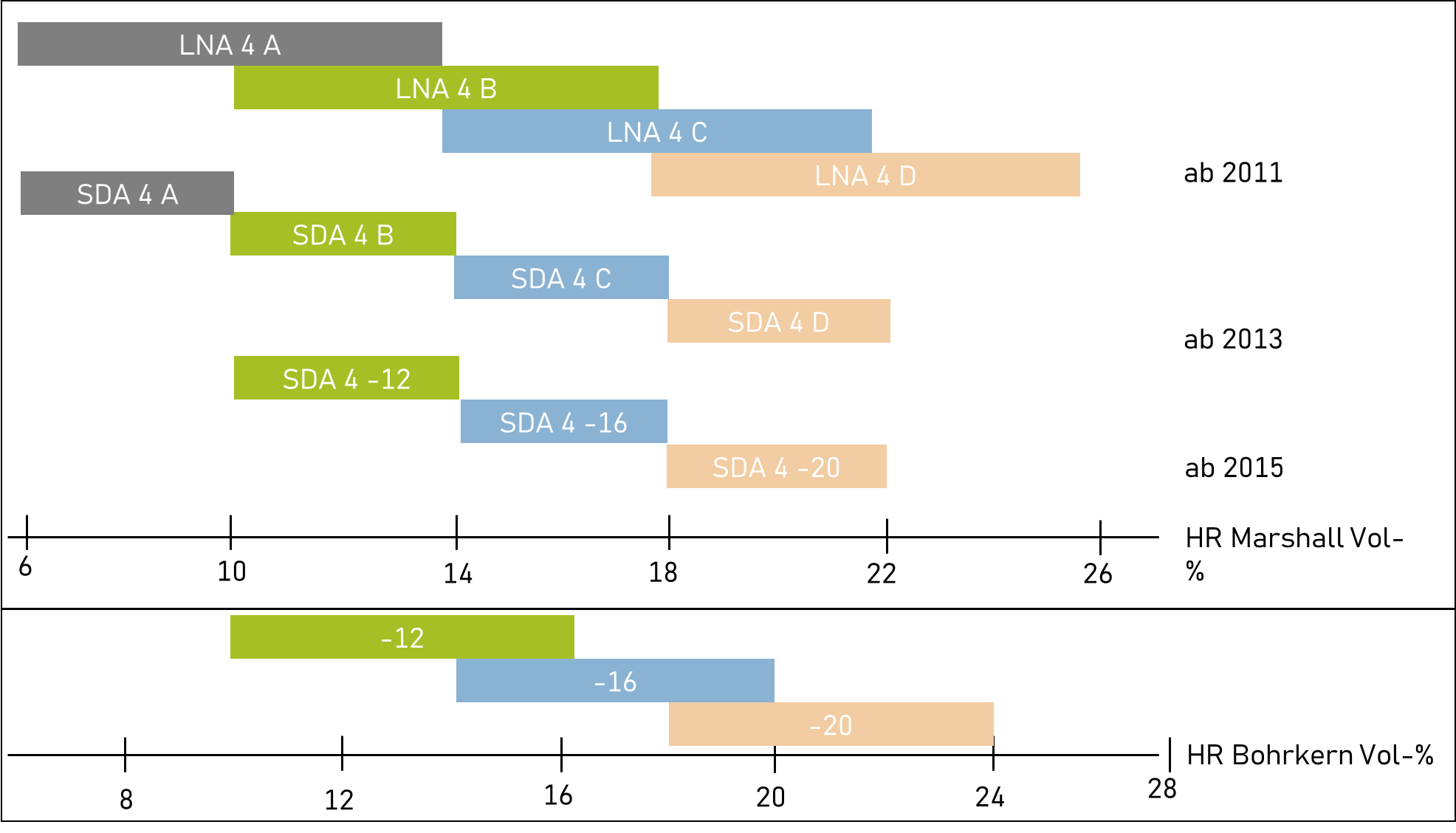

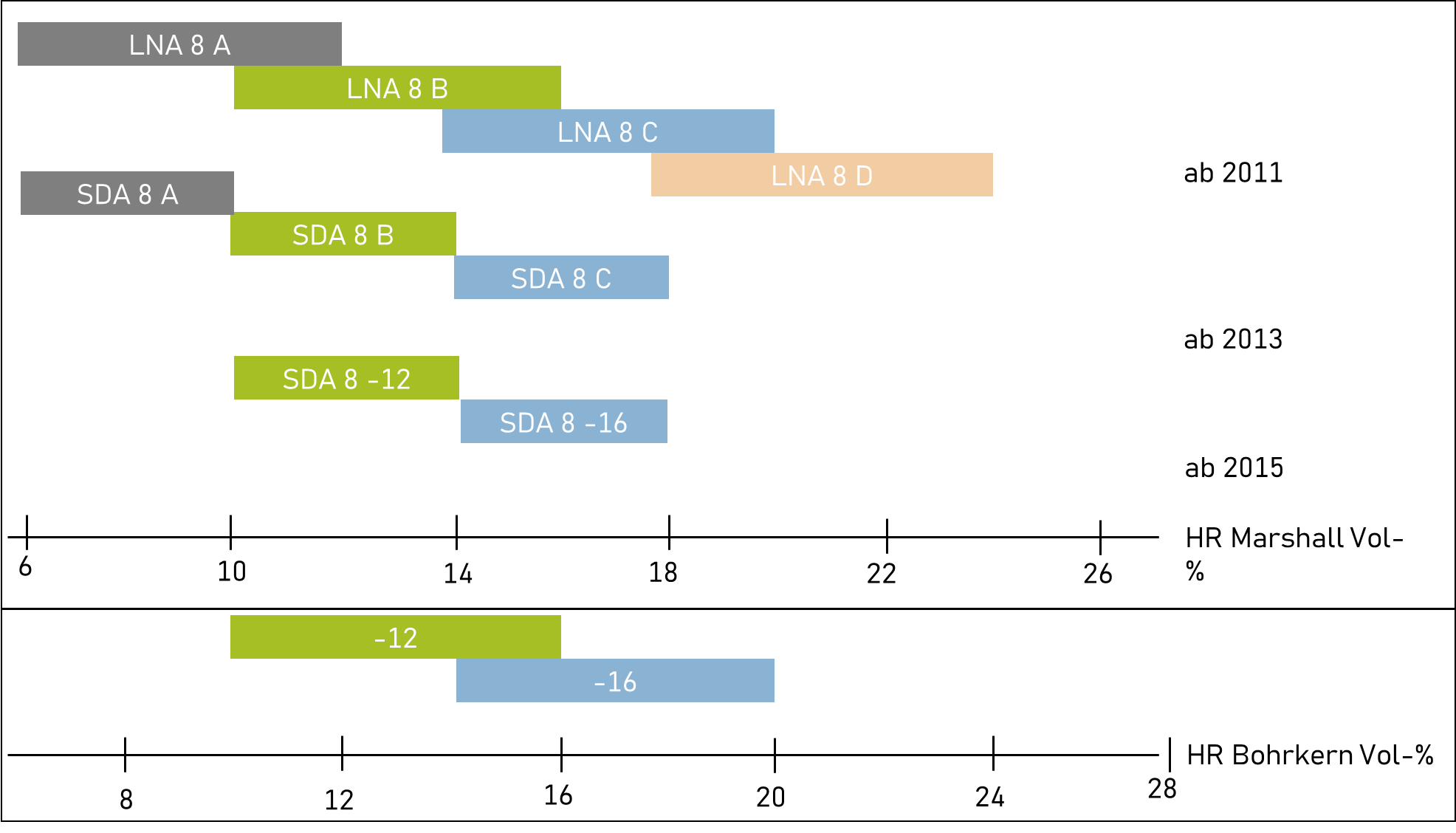

In den SN Normen wurden die Bezeichnungen der semidichten Mischgutsorten während den letzten Jahren angepasst. Auf den Begriff LNA (Low Noise Asphalt) folgte SDA (semidichte Asphalte) mit den Typen A, B, C, und D. Später wurden die SDA neu mit einem Hohlraumbereich klassiert (z.B. SDA 4-12).2

Historie der Bezeichnung von SDA 4 Belägen (Quelle: Grolimund+Partner AG)

Historie der Bezeichnung von SDA 8 Belägen (Quelle: Grolimund+Partner AG)

SDA im Kontext der Asphaltnormierung (Quelle: Grolimund+Partner AG)

Erfahre mehr über die Geschichte der SDA Beläge

Bereits seit den 1970er Jahren werden in der Schweiz lärmarme Beläge zur Reduktion der Lärmemissionen des Strassenverkehrs verbaut. Parallel dazu wurde in zahlreichen Forschungsprojekten versucht einen optimalen Kompromiss aus Lärmreduktion, sicherheitsrelevanten Eigenschaften und Lebensdauer zu finden. Hierfür wurden verschiedenste Lösungen, von porösem Asphalt bis hin zu Betonbelägen getestet. Mit der Zeit etablierte sich insbesondere innerorts der semi-dichte SDA 4 Belag dank seiner effektiven Lärmminderung bei gleichzeitig vergleichsweise langer Lebensdauer.

Mittlerweile sind semi-dichte Beläge in vielen Kantonen der Schweiz ein häufig verwendetes Mittel, um die Lärmbelastung in einer Vielzahl von Situationen zu vermindern, was durch über 2500 verbaute SDA 4 Beläge eindrucksvoll belegt wird.

Forschung von den Anfängen bis heute

Schon vor über 50 Jahren wurde nach neuen Lösungen im Bereich der leisen Beläge geforscht, um die Lärmemissionen auf Strassen zu reduzieren. So wurde 1972 der erste offenporige Porenasphalt der Schweiz auf einer Flughafenpiste getestet und fand seit den späten 1970er und frühen 1980er Jahren auch Anwendung auf normalen Strassen. Schon früh wurde erkannt, dass der Hohlraumgehalt eines Belags ein entscheidender Faktor für die Lärmminderung ist. Das erste Forschungsprogramm zur Erforschung von offenporigen Belägen lief ab 1982 an der ETH: An insgesamt 17 Standorten unter normalen Verkehrsbedingungen auf Autobahnen, Überlandstrassen aber auch im urbanen Raum, wurden fortan Beläge mit einem Hohlraumgehalt von 14-21 % untersucht. Die untersuchten Beläge wiesen hierbei ein Grösstkorn von 10 und 16 mm auf (Isenring, Köster and Scazziga, 1990).3

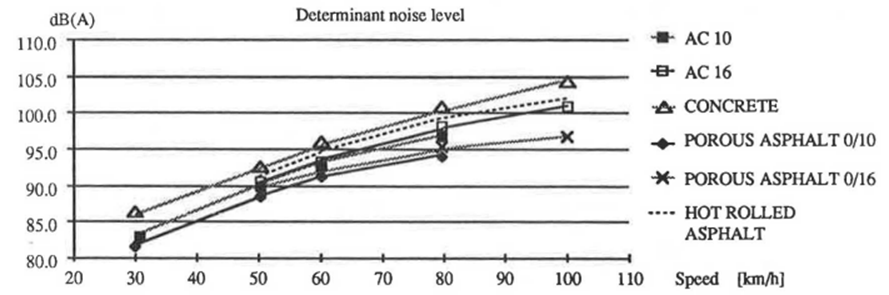

Schon damals wurden unterschiedliche Parameter der Beläge erforscht: Beispielsweise das Verhalten im Winter, die Griffigkeit, Durchlässigkeit, Deformation, aber auch Materialeigenschaften wie die Alterung des Bindemittels oder die Wirkung des Mischgutes. Neben der Lärmreduktion wurde eine verbesserte Entwässerung und weniger Aquaplaning auf Autobahnen festgestellt. Auch die Griffigkeit erwies sich als positiv. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten waren die Lärmvorteile jedoch weniger ausgeprägt (siehe Abbildung 2). Aufgrund von Problemen mit der akustischen und mechanischen Haltbarkeit hielten diese Beläge nur 5-6 Jahre, bevor sie ersetzt werden mussten. Ein Hauptproblem war die Verwendung von Sand anstelle von Salz zur Enteisung. (Isenring, Köster and Scazziga, 1990).4

Mittelwerte für das Abrollgeräusch von Reifen (LMA-Anhänger) für ausgewählte Fahrbahnbeläge. Quelle: (Isenring, Köster and Scazziga, 1990).5

Die Resultate zeigten, dass die offenporigen Beläge auf Autobahnen, wo die Fahrzeuge mit hohen Geschwindigkeiten fahren, eine gute Wirkung zeigen. Bei tieferen Geschwindigkeiten im Innerortsbereich konnten keine zufriedenstellenden Resultate erzielt werden, die Lärmwirkung lag in einem ähnlichen Bereich wie bei konventionellen Belägen. Das Hauptproblem blieb jedoch die mangelhafte Langlebigkeit. Weitere Forschung war deshalb dringend notwendig.

Dabei bestand und besteht die grosse Herausforderung darin, die Beläge trotz feiner Oberflächentextur und verbundenen Hohlräumen ausreichend dauerhaft und griffig zu machen sowie die darunter liegenden Trageschichten hinsichtlich mechanischer Belastung zu schützen. Dies ist umso zentraler, als dass die Dauerhaftigkeit, die Griffigkeit und der Schutz vor mechanischer Belastung Sicherheitsanforderungen darstellen.

Die ersten Tests von leisen Strassenbelägen im Innerortsbereich in den Jahren 1997 bis 2003 konzentrierten sich noch auf dichte Lösungen mit optimierter Oberflächentextur. Die lärmmindernde Wirkung wurde hauptsächlich durch eine lärmoptimierte Oberflächentextur erreicht, fiel dadurch jedoch wesentlich geringer aus als diejenige von offenporigen Asphaltbeläge. Im Jahr 2003 lancierte das BAFU deshalb zusammen mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) ein Forschungsprojekt, um leise Strassenbeläge spezifisch für den niedrigen Geschwindigkeitsbereich zu entwickeln (Pestalozzi, Grolimund and Angst, 2004). Die Studie zeigte, dass semidichte Asphalte (SDA mit kleinen Korngrössen und mittlerem Hohlraumgehalt) im niedrigen Geschwindigkeitsbereich am zielführendsten sind (Angst et al., 2008). Die Forschung in der Schweiz setzte deshalb fortan im Sinne eines Kompromisses zwischen Lärmreduktion und Langlebigkeit auf semidichte Asphalte.

Übersicht der Haupttypen von leisen Strassenbelägen in der Schweiz. (Quelle: Grolimund + Partner AG)

2010 lancierten das BAFU und das ASTRA ein Forschungspaket, in welchem semidichte Asphalte im Innerortsbereich von 2011 bis 2016 ausgiebig getestet wurden. Dies geschah an 15 Teststandorten in der ganzen Schweiz, um die Akzeptanz und Verbreitung der Technologie zu fördern. In diesem Zusammenhang wurde ausserdem eine Schweizer Norm verfasst (VSS 40 436 (VSS, 2015)), welche es Bauunternehmungen erlauben soll, lärmmindernde semidichte Asphalte herzustellen und einzubauen. Die Erkenntnisse zur akustischen Wirkung, den bautechnischen Anforderungen und den Langzeiteffekten dieser Testbeläge wurden im Schlussbericht des begleitenden Langzeitmonitorings festgehalten (Bühlmann, Bürgisser, Ziegler, Angst and Beckenbauer Thomas, 2017). Insbesondere die Feststellung, dass sich gleiche Beläge über die Zeit unterschiedlich entwickelten, führte dazu, dass fortan vermehrt nach den Ursachen dieser unterschiedlichen akustischen Langzeitleistung geforscht wurde. Gleichzeitig bauten verschiedene weitere Kantone die Beläge ebenfalls ein und lieferten zusätzliche Testresultate.

Durch Datenanalysen von ca. 150 weiteren Einbauten im Rahmen von durch das BAFU und den Kanton Aargau in Auftrag gegebene Studien (Bühlmann, Hammer, et al., 2017), (Bühlmann and Hammer, 2017) konnten die wichtigsten Material-, Herstellungs- und Einbauparameter identifiziert und durch deren Optimierung die Lärmminderung und die Dauerhaftigkeit von semidichten Asphalten weiter gesteigert werden. Diese Ergebnisse führten unter anderem zur Überarbeitung der VSS Norm 40 436 «Semidichtes Mischgut» (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, 2022d), indem zusätzliche Kriterien für die Bemessung von Mischgütern definiert wurden, die auf eine Verbesserung des akustischen Langzeitverhaltens abzielen. Nicht zuletzt dank intensiver Forschung haben sich SDA 4 Beläge in der Schweiz als bewährte Lärmschutzmassnahme im Innerortsbereich durchgesetzt.

Die Suche nach einem dauerhaften lärmarmen Strassenbelag hat in der Schweiz zur Entwicklung von SDA geführt. Dies entspricht den sich ständig weiterentwickelnden Normen für Zusammensetzung, Herstellung und andere technische Anforderungen, die in diesem Kapitel beschrieben werden. Die Grundlage für die akustische Leistung von SDA ist der höhere Hohlraumgehalt, welcher jedoch die mechanische Beständigkeit verringert. Aus diesem Grund muss ein Kompromiss zwischen Lärmreduktion, Hohlraumgehalt und Nutzungsdauer gefunden werden.

Ziel ist es, den optimalen Bereich (möglichst geringer Hohlraumgehalt bei möglichst grosser Lärmminderung) zu eruieren und die Rezepturen dementsprechend auszulegen.